Саркома Юинга (рак костей)

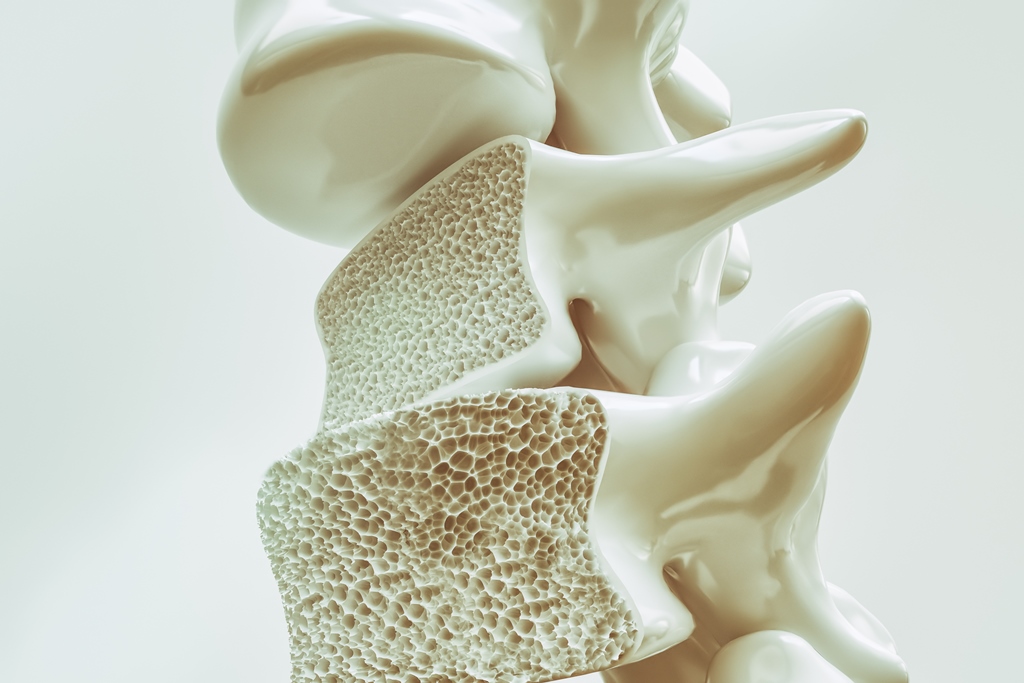

Первичный рак костей — общее понятие, к которому относятся несколько видов сарком костной ткани, являющихся относительно редкими заболеваниями. Среди них: остеогенная, хондрома, хондросаркома и саркома Юинга. В структуре заболеваемости всеми злокачественными опухолями костей, саркома Юинга занимает 2-е место. Ее распространенность в общей структуре онкологической патологии костной системы по данным различных авторов составляет 12-20%. Встречается преимущественно у лиц детского и молодого возраста – 10-37 лет. Чаще остальных заболевают дети 10-15 лет, для которых характерен интенсивный рост костной системы и начало полового созревания. Большинство больных – мужского пола.

Для саркомы Юинга характерно чрезвычайно агрессивное течение и раннее метастазирование. Период от начала онкопроцесса до момента обращения к врачу и манифестации заболевания (проявления выраженных симптомов), составляет от 5 до 7 месяцев. Из-за этого почти у 45% пациентов, до точного установления диагноза практически сразу в организме возникают микрометастазы, которые не всегда диагностируются даже с использованием современных медицинских аппаратов . Метастазы могут быть в любом органе, но чаще локализуются в костном мозге и легких. Распространение опухолевых клеток лимфогенным путем встречается крайне редко. Как правило, процесс метастазирования в отдаленные органы осуществляется через систему кровотока (гематогенным путем).

В онкологический процесс могут вовлекаться различные кости, однако наиболее часто встречаемой локализацией опухоли в костном скелете являются:

- бедренная кость;

- большеберцовая и малоберцовая кости;

- тазовые кости;

- лопатки, плечевая кость;

- тела позвонков;

- рёберные кости.

В отличие от других видов опухолей костной системы, саркома Юинга в подавляющем большинстве случаев поражает плоские кости. В случае развития в трубчастых костях, заболевание начинается в диафизе (в центральном отделе), постепенно распространяясь по костному каналу к эпифизам (боковым закругленным частям).

Факторы, способствующие развитию саркомы Юинга

Достоверно подтвержденных причин и данных о факторах, влияющих на образование опухолей костей, нет. В некоторых случаях выявляется корреляция рака с травматическими разрушениями костной ткани или посттравматическими изменениями в ее структуре.

Ряд ученых полагают, что в основе — наследственная предрасположенность, обусловленная различного типа генными мутациями. В частности, речь про ген RING1B, который имеет решающее значение для развития саркомы Юинга; также увеличить риск развития может болезнь Педжета, а также некоторые скелетные аномалии (энхондрома, костная аневризмальная киста). К неблагоприятным факторам относят длительно и в высоких дозах действующее ионизирующее облучение. Однако у подавляющего большинства заболевших связь с предрасполагающими факторами отсутствует.

Классификация по стадиям заболевания

Степень распространенности первичной опухоли легла в основу классификации по 4 стадиям:

- Злокачественный процесс за пределы кости не выходит, хорошо дифференцирован. Размер — до 8 см, лимфоузлы не поражены.

- Онкопроцесс все еще не распространился за пределы кости, слабо дифференцирован, размер превышает 8 см.

- В первичной зоне присутствует несколько очагов поражения кости. Высокозлокачественная степень дифференцировки (способность к распространению).

- Процесс вышел за пределы кости.

Рак костей: симптомы и проявление

Пациенты жалуются на периодически возникающую боль в конкретном месте, интенсивность которой нарастает в вечернее или ночное время и не купируется при «разгрузке» кости или фиксации конечности. В дальнейшем, с увеличением частоты ее появления и интенсивности, нарушается сон, и пациенты вынужденно ограничивают физическую активность. В местах поражения кости появляется гиперемия прилегающих тканей, их отек, местно повышается температура кожи, расширяются подкожные вены. По мере укрупнения опухоли, начинает прощупываться патологическое объемное образование, в местах ее разрастания могут происходить патологические переломы.

Специфическая симптоматика может возникать при той или иной локализации опухоли:

Специфическая симптоматика может возникать при той или иной локализации опухоли.

- рак костей позвоночника может сопровождаться компрессионно-ишемической миелопатией;

- при опухолях в костях грудной клетки часто наблюдается дыхательная недостаточность, обусловленная выпотом в плевральную полость (скоплением жидкости) и наличием крови в мокроте;

- опухоли костной ткани нижних конечностей часто сопровождаются их асимметрией и хромотой;

- если возникло подозрение на рак костей таза, симптомы будут указывать на дисфункцию и паралич органов таза;

- при поражении реберных костей наблюдается снижение подвижности грудной клетки;

- часто страдает и функция сустава, прилегающего к зоне поражения с образованием контрактуры.

Как правило, на 2-й стадии симптомы расширяются за счет общих проявлений опухолевой интоксикации: постоянно повышающейся температуры, выраженной слабости, истощения. Часто встречаются регионарный лимфаденит и анемия, которые имеют выраженную тенденцию к нарастанию.

На поздней стадии заболевания, рак костей (4 стадия), метастазирующий в отдаленные органы и ткани, может поражать ЦНС. Это проявляется разнообразной неврологической симптоматикой, в зависимости от локализации метастаза в том или ином участке головного мозга.

Диагностика

Для постановки точного диагноза, выявления уровня распространенности онкологического процесса, используется совокупность диагностических процедур:

- Физикальное обследование.

- Рентгенографическое обследование места поражения в разных проекциях, ангиография;

- Ультразвуковое исследование различных систем и органов.

- КТ первичного опухолевого очага. Исследование позволяет максимально точно определить объем опухолевой массы, наличие или отсутствие ее распространения по костному каналу, связи с тканями, окружающими неоплазию (сосудами и нервными волокнами);

- Гистологическое исследование материалов биопсии из разных мест;

- При необходимости — консультация специалистов различного профиля;

- Анализы крови, позволяющие определить уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Он является показателем уровня повреждения клеток, резко повышающегося при онкозаболеваниях.

На основании комплекса данных ставится точный диагноз. Некоторые из этих методов, в частности КТ и МРТ, используются и для оценки результатов того или иного метода терапии. Для этого используются такие критерии:

- полный эффект — регрессия тканного компонента опухоли, остеолитических очагов и метастазов;

- частичный эффект — стабилизация онкологического процесса, редукция опухолевой массы в объеме 50 и более процентов от исходно определенного уровня;

- прогресс заболевания — увеличение объема поражения, появление новых очагов, метастазов.

Рак костей: лечение

После детального обследования назначается комплексная терапия. Последовательность традиционных методов лечения и их интенсивность выбираются специалистами в зависимости от стадии и особенностей протекания онкопроцесса.

- Проводится многокомпонентная полихимиотерапия препаратами в разных комбинациях, с учетом ответа опухоли на проведенный курс лечения. Гистологически нормальным ответом опухоли на проведенный сеанс химиотерапии является наличие остаточного количества живых опухолевых клеток в очаге, в объеме менее 10%.

- Саркома Юинга является радиочувствительной опухолью, поэтому для борьбы с ней назначается лучевая терапия. Однако она чаще проводится тем пациентам, в лечении которых была эффективна индукционная терапия. Облучение очага первичной опухоли кости проводится после 3-4 курса химиотерапии.

- При обнаружении неоплазии на ранних стадиях проводится удаление опухоли, если это возможно. Объем операции определяется в каждом конкретном случае. Однако следует понимать, что радикальную резекцию очага не всегда можно выполнить, например, если поражены кости таза или позвоночник. Зато при относительной доступности неоплазии, расположенной в ребрах, ключице, малоберцовой кости, лопатке, верхних конечностях, этот вид лечения имеет существенные преимущества.

Передовые хирургические методики позволяют проводить щадящие оперативные вмешательства, максимально сохраняющие орган. Такой сочетанный подход (ситуационно радикальная резекция опухоли с интенсивными методами и дозировками химиолучевой терапии) снижает вероятность рецидивов и распространения процесса на отдаленные органы.

При наличии метастазов в костный мозг, проводится интенсивная химиотерапия комбинированными мегадозами различных препаратов, с облучением большой площади тела и последующей операцией по пересадке костного мозга от донора.

Чрезвычайно важными для выживаемости пациентов являются реабилитационные мероприятия (психологические, медицинские, социальные). Они должны быть индивидуально-ориентированными, проводиться на различных этапах ведения больного: госпитальном, диспансерном. После выполнении органосохраняющих операций проводятся курсы лечебной гимнастики с целью восстановления подвижности прооперированной конечности.

Рак костей: сколько живут?

- места развития первичной опухоли;

- типа рака;

- размеров опухолевой массы до момента лечения;

- наличия/отсутствия метастазов;

- уровня ответа опухоли на проведенную терапию;

- общего состояния организма пациента;

- психологического настроя.

К неблагоприятным факторам, ухудшающим прогноз выживаемости пациента, относят высокий объем массы опухоли (100 мл и больше), поражение тазовых костей, метастазирование в различные лимфоузлы и костный мозг.

Профилактика рака костей

Каких-либо методов специфической профилактики неоплазмы кости не существует. В качестве общих мер можно рекомендовать:

- отказаться от табакокурения и злоупотребления алкогольными напитками;

- вести физически активный образ жизни;

- поддерживать иммунитет: прием растительных препаратов, стимулирующих иммунитет, закаливающие водные процедуры, регулярный прием таблеток витаминно-минерального комплекса;

- придерживаться рационального питания;

- регулярно проходить профилактические медосмотры.

Однако, следует учитывать, что здоровый образ жизни не является гарантией снижения риска развития каких-либо видов злокачественных заболеваний. Поэтому, если возникло подозрение на рак костей, симптомы даже незначительного характера вас должны насторожить. Обращение за специализированной профессиональной медицинской помощью позволяет рано начать терапию и повысить эффективность лечебных мероприятий.

Автор статьи - Задорожная Кристина Олеговна

Дата публикации: 27.01.2021

Читайте подробнее про диагностику и лечение онкологии

Наши услуги

Пакеты услуг

Наши преимущества

Наши онкологи

Наши клиники

Сертификаты ISO

Аккредитационные сертификаты

Лицензии медицинской практики

@2x.png)

@2x.png)

%402x.png)

%402x.png)